作者:洪永淼 周颖刚 张兴祥

2025年是乙巳蛇年,蛇作为智慧与灵动的象征,寓意着我们将在新的一年里以更加敏锐的洞察力,精准把握国内外经济发展的新脉动、新趋势与新机遇。《中国经济问题》已砥砺前行了六十六载,见证了中国经济的蓬勃发展与深刻变革,也见证一代又一代经济学者的成长与突破。

一、《中国经济问题》创刊历史回顾

1950年5月,王亚南被中央人民政府政务院任命为厦门大学校长。履职后,他立即着手创办经济研究所,并招收研究生。王亚南非常注重理论联系实际、大兴调查研究之风,经常组织和引导师生下乡调查研究经济热点问题。为了更好地将调查报告转化为具有广泛影响的学术成果,1958年9月,王亚南将经济研究所更名为“中国经济问题研究所”,并提议试刊《经济调查研究集刊》,作为发表调查报告成果的交流园地。1959年,经中央宣传部批准正式创刊,刊名改为《中国经济问题》。

《中国经济问题》的试刊与创刊

迄今,《中国经济问题》已走过六十六个春秋。从新中国经济建设的蹒跚起步,到改革开放的波澜壮阔,再到新时代的蓬勃发展,《中国经济问题》始终如一地坚守在学术前沿,记录着中国经济的每一次重要转折与华丽蝶变。

二、《中国经济问题》的办刊思路与特色

自创刊以来,《中国经济问题》一直坚持以学术为重、社会效益为重的办刊宗旨,紧紧围绕服务国家重大战略需求和经济主战场,鼓励作者关注中国经济问题,注重问题导向,从复杂多变的经济现实中抽象、提炼出有价值的经济理论。在中国社会主义经济建设与发展历程中,《中国经济问题》凭借敏锐的学术嗅觉和敢为人先的胆识,刊发了许多具有引领性的理论文章,为社会主义经济理论的繁荣和发展做出应有的贡献。

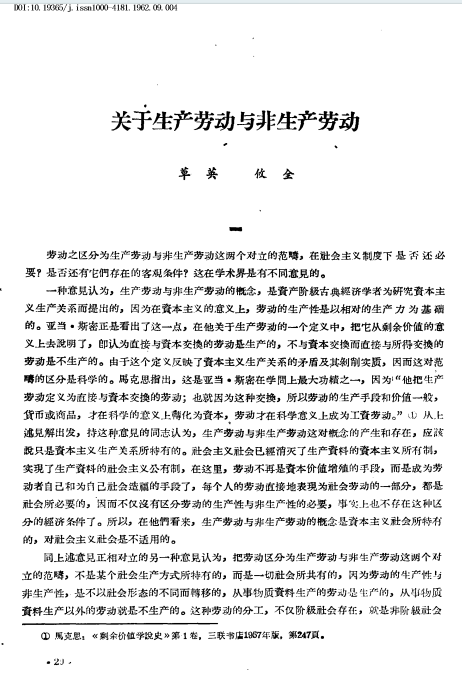

1962年,厦门大学两位教师以草英、攸全为笔名在《中国经济问题》第9期刊发《关于生产劳动与非生产劳动》一文。该文与改革开放初期于光远在《中国经济问题》发表的《社会主义制度下的生产劳动与非生产劳动》(《中国经济问题》1981年第1期)和《马克思论生产劳动和非生产劳动(读书笔记)》(《中国经济问题》1981年第3期)两篇文章,曾引发国内经济学界关于生产劳动与非生产劳动的两次大讨论。

《中国经济问题》刊发关于“生产劳动与非生产劳动”的文章

1976年粉碎“四人帮”后,“左”的思想束缚仍未完全破除,葛家澍的《必须替借贷记账法恢复名誉——评所谓“资本主义的记账方法”》一文在《中国经济问题》1978年第1期上发表。该文围绕“记账方法有没有阶级性”和“加在借贷记账法身上的种种罪名能否成立”两个方面作了深入剖析,最终得出“已经经实践检验过几百年、我国建国以后也采用了十多年,现仍为世界各国所广泛采用的借贷记账法,是科学严密的一种复式记账法”这一具有历史意义的著名论断。这篇文章犹如一声春雷响彻会计学界,被誉为“打响了会计界拨乱反正第一炮”。之后,葛家澍又多次撰文,发表在《中国经济问题》上,包括《社会主义经济核算的几个理论问题》(与吴水澎合著,《中国经济问题》1980年第1期)、《怎样认识会计的主要属性》(《中国经济问题》1980年第5期)、《马克思的簿记理论与现代会计》(《中国经济问题》1983年第1期)等。

《中国经济问题》刊发葛家澍的理论文章

1992年10月,党的十四大明确提出中国经济体制发展的目标是建立社会主义市场经济体制。《中国经济问题》于党的十四大胜利闭幕后的第一时间发表余绪缨的《试论社会主义市场经济与国有企业的股份制改革——兼论我国会计理论建设的目标模式问题》(《中国经济问题》1992年第6期)一文,随后,刘国光、罗季荣、黄少安、黄泰岩、胡培兆等学者陆续撰文,掀起一场关于如何建设社会主义市场经济的学术讨论。1993-1994年,《中国经济问题》共刊发25篇有关社会主义市场经济的文章,引发国内经济学界的广泛探讨与争鸣,也为当时经济体制改革提供了重要理论支撑。

《中国经济问题》刊发探索社会主义市场经济建设的理论文章

从新中国成立到改革开放时期,经济学界的许多老前辈,如(以作者姓氏首字母为序)董辅礽、何炼成、蒋学模、刘国光、刘诗白、卫兴华、杨坚白等,都向《中国经济问题》惠赐佳作,其中何炼成发表了8篇、刘国光发表了7篇。《中国经济问题》成为学界泰斗、学术大咖发表前沿学术观点与创新性研究成果的重要阵地。

进入新世纪以来,《中国经济问题》一直致力于推动经济理论创新与实践发展。近年来,本刊在保持原有特色的基础上,努力探索办刊新思路、新模式,确定走“开放性,专业化,特色化”的办刊之路。一是利用规范的经济学研究方法和科学的经济学理论框架,研究中国经济问题,提高中国经济学整体研究水平,致力于将本刊打造成中国经济研究的学术高地。二是建立起一支具有学术专长、学术能力、学术抱负和学术品位的专家型编辑团队。三是通过创办特色栏目和品牌栏目,塑造自身的学术个性,密切追踪学术界的前沿问题、热点议题,形成了“问题导向,学术引领,追踪前沿”的办刊特色。本刊坚持兼容并蓄,做好经济学科的“小综合”期刊,汇聚前沿思想,全方位、全景式展示中国经济研究的最新进展。

三、《中国经济问题》的使命愿景:创世界一流,树中国学派

顺应新一轮技术革命和社会变革的大趋势,《中国经济问题》将勇担使命,以“创世界一流、树中国学派”为己任,明确科研创新方向,积极推动经济学范式革命,努力搭建学术交流平台,以更加开放的姿态,不断提升期刊的学术质量与影响力,助力中国经济自主知识体系构建。

一是成为中国经济学特别是政治经济学研究成果发表的主阵地。本刊鼓励创新,识别创新,引领创新,倾力打造“习近平经济思想研究”“中国特色社会主义政治经济学”两个精品栏目,大力推进习近平经济思想的体系化、系统性、学理性研究,努力成为习近平经济思想、政治经济学研究的重要平台和主阵地。“中国经济学前沿”栏目欢迎采用现代经济研究方法、针对中国转型期经济问题进行探讨的高水平、独创性研究成果,特别鼓励理论与实证或实验相结合的研究。

二是引领中国经济学研究的发展方向。依托厦门大学经济学科百年的学科优势和学术声誉,本刊突出学术创新和引领作用,特别是在学术热点、学术前沿、学术发展上发挥引领作用,提倡学术批评与争鸣。对于新兴学科与交叉学科领域,如人工智能、数字经济、实验经济学、行为经济学、卫生经济学以及文本与数据挖掘、政策效应评估等,本刊将给予特别关注,并致力于推动这些领域的发展。

三是推动构建中国学科体系、学术体系和话语体系。本刊将聚焦开放条件下中国经济学自主知识体系的构建,努力在国际经济舞台上讲好“中国故事”、发出“中国声音”、贡献“中国智慧”。利用学术阵地推动马克思主义同当代中国发展的具体实际相结合、不断丰富和发展马克思主义中国化最新成果、积极推动构建中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系。

四是“走出去”与“引进来”相结合,打造学术共同体。本刊将加强与年会、出版社、期刊等机构的合作,积极举办和参与各种学术会议或学术论坛,打造学术共同体。从相关会议、论坛中遴选优秀文章,尤其重视为青年学者拓展学术成长空间,开辟审稿“绿色通道”,推动学术成果的快速发表与交流。

2024年4月27日,举办主题为“数字化时代学术期刊如何推动马克思主义政治经济学研究”的期刊圆桌论坛

四、创新政治经济学研究范式与研究方法

在大数据时代,万物互联,经济活动的每一个环节都留下了数字化的痕迹,几乎所有经济现象都可以通过大数据进行描述。海量大数据蕴含着丰富的信息,不仅为我们提供直观和立体的经济活动图景,还能推动新的经济模式与发展方式的出现。这一变革为政治经济学研究提供了丰富素材,并深刻改变政治经济学的研究范式与研究方法。习近平总书记在2016年5月17日哲学社会科学工作座谈会上强调:“对现代社会科学积累的有益知识体系,运用的模型推演、数量分析等有效手段,我们也可以用,而且应该好好用。”这一重要讲话为创新政治经济学研究范式和研究方法提供了明确方向,鼓励学者们不仅继承传统理论,还要充分利用大数据、人工智能等新兴技术,推动政治经济学研究范式和研究方法的创新,进而推动经济理论创新。《中国经济问题》高度关注政治经济学研究范式和研究方法的创新,致力于在数字经济背景下,进一步发挥其学术引领作用,紧跟时代潮流,持续关注数字化、智能化技术对政治经济学研究的深刻影响。本刊将继续倡导以数据为驱动、以实证分析为核心的研究方法,鼓励学者们在大数据、人工智能等技术的支持下,深化对政治经济学的多维度研究,为中国经济的理论创新和实践发展提供有力的学术支持。

2024年经济学诺贝尔奖授予Daron Acemoglu、Simon Johnson和James Robinson三位学者,以表彰他们对“ 制度如何形成并影响繁荣的研究”,他们主要依赖计量经济学的实证分析,通过历史“ 自然实验” 来验证制度影响,为政治经济学提供了新的研究视角和经验证据,但也面临着难以把握历史发展本质规律的局限。相比之下,马克思主义政治经济学坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论,更注重揭示经济现象背后的深层社会关系。在当前世界经济格局深刻调整、全球发展不平衡加剧的背景下,将新的研究方法与马克思主义政治经济学的理论视角相结合,有助于更好地把握世界经济发展的规律和趋势。

五、研究人工智能对生产力和生产关系的影响

人工智能的迅速发展和广泛应用,正深刻改变着人类的生产方式、生活方式、思维方式以及社会治理方式。无论是制造业的自动化、服务业的智能化,还是在金融、医疗、教育等行业的应用,人工智能都在推动着生产力的指数级增长。作为一种颠覆性技术,人工智能不仅推动了生产力的巨大提升,还对生产关系、社会结构与分配机制等产生了深远影响。从传统产业的智能化升级,到新兴产业的崛起,人工智能正在重新定义整个社会生产体系的运行模式。《中国经济问题》作为国内领先的经济学术期刊,将密切关注人工智能领域的前沿动态,深入研究AI技术对生产力和生产关系的双重影响。展望未来,《中国经济问题》将进一步加强对人工智能与经济系统中生产力、生产关系互动关系的系统性研究,聚焦技术变革对产业结构、劳动市场、社会公平与财富分配等方面的影响,为学术界提供前瞻性的理论框架与政策建议,帮助决策者在应对人工智能带来的社会经济挑战时,制定出更加精准和有效的应对策略。

人工智能给经济学研究带来范式革命

六、全球化时代重塑国际政治经济学研究

当前,世界正经历百年未有之大变局,全球政治经济格局、科技竞争以及供应链重组等因素加速演变,带来了前所未有的变革,我国发展进入战略机遇与风险挑战并存、充满不确定性的复杂时期。改革开放四十多年来,中国积极融入全球化分工体系,在取得显著经济成就的同时,对外经济关系也发生了深刻变化,尤其是中美政治经济关系的波动,已成为中国对外经贸关系中最关键的变量。这些变化标志着中国的国际经济环境正在经历根本性转型,必将深刻影响中国经济未来发展及全球政治经济格局。在此背景下,我们迫切需要从中国的立场出发,研究经济全球化背景下国际生产力与生产关系之间的内在逻辑及历史变化规律,比较中国与西方经济发展的模式,从而构建中国特色国际政治经济学理论体系。这将不仅有助于提升中国在全球化时代的经济理论话语权,也为推动中国进一步深化改革开放与全球化实践提供理论支持。《中国经济问题》期刊肩负创新与引领学术研究的使命,未来将继续深化国际政治经济学理论研究,特别是在全球化背景下,探索从中国视角出发的全球经济关系演变规律。本刊将继续专注于分析全球经济格局变化及其对中国发展的深刻影响,持续为学术界提供前瞻性的理论支持与实践指导。

在新的一年,我们将秉持初心,与广大读者、作者、审稿专家携手同行,共建更广阔的学术交流平台,让新老作者绽放出更加炫丽的思想火花。各位编委将与审稿专家们一道,用专业的知识和严谨的态度打磨每一篇佳作,共同铸就学术辉煌,为推动中国经济学自主知识体系构建走实走深而不懈努力。